“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar” (Lc 24, 5-7). P. Augustin Berthe, C.SS.R.

En el momento mismo en que Jesús rindió el último suspiro, una revolución súbita trastornó toda la naturaleza. El último grito del Dios moribundo resonó hasta en los abismos. Comenzó a temblar la tierra como si la mano del Creador dejara de mantenerla en equilibrio; hendiéronse las rocas a causa de espantosos sacudimientos, y la roca misma del Calvario sobre la que se levantaba la cruz del Salvador se abrió violentamente hasta su base. En el valle de Josafat se abrieron algunas tumbas; muchos muertos resucitaron y aparecieron, envueltos en sus largos sudarios, en las calles de Jerusalén llevando a todas partes el espanto y la consternación. Dios obligaba a todos, vivos y muertos, a proclamar la divinidad de su Hijo. En el templo, el terror era mayor todavía. Los sacerdotes que terminaban la inmolación de las víctimas, se detuvieron sobrecogidos hasta el fondo del alma, mientras que el pueblo mudo de pavor esperaba el fin del extraño cataclismo. De repente, un ruido siniestro se deja oír del lado del santo de los santos: todas las miradas se dirigen al velo de jacinto, de púrpura y de escarlata que cierra la entrada del impenetrable santuario, donde Jehová se manifiesta una vez al año al sumo sacerdote; y he aquí que el velo misterioso se rasga con estrépito de alto a bajo, rompiendo así la antigua alianza para dar lugar a la nueva (Mt 27, 51; Lc 23, 45). ¡Sacerdotes, cesad en la inmolación de las víctimas figurativas; la sola víctima agradable al Señor, vosotros la habéis inmolado en el Calvario! Pueblo de Israel, escuchad la profecía de Daniel: “Después de setenta semanas de años, el Mesías será condenado a muerte; la hostia y el sacrificio cesarán; la abominación de la desolación estará en el templo y la desolación durará hasta el fin” (Dan 9, 26-27). ¡Sacerdotes y doctores, las setenta semanas han transcurrido ya; en presencia de ese velo del santuario desgarrado, confesad que habéis crucificado al Mesías, al Hijo de Dios! Verdaderamente era el Hijo de Dios En medio de estas escenas aterradoras, un silencio profundo reinaba en el Calvario, silencio interrumpido de vez en cuando por los gritos desgarradores de los dos ladrones ajusticiados. Después de la muerte de Jesús, las santas mujeres se habían mantenido algo apartadas en compañía de María y del apóstol Juan.

Solo el centurión, inmóvil en medio de sus soldados, no podía apartar sus ojos del divino Crucificado. El último grito lanzado por Jesús resonaba todavía en sus oídos; la vista de los prodigios obrados en su muerte acabó de trastornar su corazón. Dirigiéndose a todos los que estaban en el Calvario, exclamó: “Era un justo; verdaderamente era el Hijo de Dios”. Y todos los testigos de este drama sublime, profundamente impresionados, regresaron a sus hogares golpeándose el pecho y repitiendo como el centurión: “Sí, verdaderamente era el Hijo de Dios” (Lc 23, 47-49). Este mismo grito resonó en el fondo de los infiernos. Cuando Jesús rindió el último suspiro, Satanás comprendió su error. Había sublevado a la sinagoga contra el justo y este justo era el Hijo de Dios. En su furor insensato, había cooperado a esta muerte que comunicaba al género humano la vida, y trabajado sin saberlo, por la redención de estos hijos de Adán que él creía para siempre sus esclavos. “Era el Hijo de Dios, exclamaba en su desesperación, y yo le he ayudado a realizar sus designios”. En este momento mismo pudo ver el alma de Jesús separada de su cuerpo descender a los limbos misteriosos donde los hijos de Dios lo esperaban desde largos siglos. Allí se encontraban los patriarcas y los profetas: Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos los justos que habían deseado la venida del Salvador y puesto en él su esperanza. A su entrada en el templo de los santos, fue acogido Jesús con el clamor triunfal que en aquel momento resonaba al pie de la cruz y en los infiernos: “Es él, es el Hijo de Dios, es el Redentor que viene a anunciarnos nuestra próxima libertad”. Preparación para la sepultura de Jesús Los romanos abandonaban a las aves de rapiña el cadáver de los ajusticiados, pero la ley de los judíos prohibía dejarlos en el patíbulo después de puesto el sol. Como iba a comenzar el sábado, era todavía más urgente la observancia de esta prescripción legal. Los príncipes de los sacerdotes habían pedido a Pilatos que hiciera dar el golpe de gracia a los condenados y retirar en seguida los cadáveres. Con este fin, algunos soldados provistos de enormes mazas, treparon silenciosamente el Gólgota. Se aproximaron a uno de los ladrones y le rompieron las piernas y el pecho; lo mismo hicieron con el otro. Mas, al llegar a Jesús, notaron luego en la palidez cadavérica, en la inclinación de la cabeza y en la rigidez de los miembros, que hacía algunas horas estaba muerto y que por lo tanto era inútil destrozarlo. Sin embargo, para mayor seguridad, un soldado le hirió el costado con un golpe de lanza. El hierro penetró en el corazón y al punto salió de la herida sangre y agua. Así se cumplió esta palabra de la Escritura: “Pondrán sus miradas en aquel que han crucificado”. Y esta otra concerniente al Cordero pascual: “No quebrantaréis ninguno de sus huesos” (Ex 12, 46; Sal 34, 21). El apóstol Juan vio con sus propios ojos las particularidades de esta escena misteriosa. Vio el hierro penetrar en el corazón de Jesús, vio correr la sangre y el agua, las dos fuentes de vida que manan del divino corazón, el agua bautismal que regenera las almas y la sangre eucarística que las vivifica. Y Juan dio testimonio de lo que él había visto, a fin de inspirar a todos la fe y el amor (Jn 19, 31-37). Para poner término a su tarea, iban los soldados a desclavar los cadáveres y enterrarlos con los instrumentos de su suplicio, como era de costumbre, cuando dos hombres se presentaron reclamando el cuerpo de Jesús. Uno de ellos, José de Arimatea, pertenecía a la nobleza y era miembro del gran Consejo. Amigo de la justicia, dulce y bueno por naturaleza, había rehusado asociarse al negro complot tramado contra Jesús. Era en el fondo discípulo del Salvador y aguardaba el reino de Dios; pero el terror que inspiraban los judíos, le había impedido manifestar su fe.

Las grandes emociones del Calvario disiparon su cobardía y le alentaron hasta el punto de tomar la resolución de darle una honrosa sepultura. Animado súbitamente de un valor heroico, no temió presentarse a Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. El gobernador romano tenía mucho que reprocharse respecto al Crucificado y sus amigos; hizo de buena gana esta concesión después de tener certidumbre de esta muerte que le pareció muy rápida. Llamó, pues, al centurión que había tenido a sus órdenes la guardia del Calvario y con su afirmación de que Jesús había muerto, le ordenó entregar su cuerpo a José. José iba acompañado de Nicodemo, aquel doctor de la Ley que, desde su conferencia nocturna con Jesús, no había cesado de defenderle contra las injustas acusaciones de los jefes del pueblo. José traía un sudario para envolver el cuerpo y Nicodemo una composición de mirra y áloe para embalsamarle. Con la ayuda de Juan y de otros discípulos, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y llevaron su preciosa carga hasta una meseta de roca contigua a la misma cruz. Allí por fin, las santas mujeres pudieron contemplar el rostro inanimado de su Maestro a quien habían seguido con tanta abnegación; allí pudo su Madre bañar con sus lágrimas y cubrir de besos las sagradas heridas de su Hijo. Pero fue preciso poner pronto término a estas muestras de dolor y de ternura, porque el sol estaba ya en su ocaso y el sábado iba a comenzar. Ceremonial junto al Santo Sepulcro José extendió sobre la piedra el sudario que debía servir a la sepultura. Colocaron el cuerpo de Jesús sobre el sudario; le cubrieron de perfumes como era la costumbre entre los judíos, y luego recogieron las extremidades para envolver los miembros y la cabeza del amado Maestro. Cerca del sitio en que Jesús fue crucificado, en un jardín que pertenecía a José de Arimatea, había una tumba abierta en la roca que hasta entonces a nadie había servido. José se reputó feliz consagrándola a la sepultura del Salvador. Dos compartimentos taladrados en la piedra y comunicados entre sí, formaban esta fosa funeraria. El cuerpo del Salvador fue colocado en un nicho abierto en el segundo de estos departamentos y esto fue notado cuidadosamente por María Magdalena y las santas mujeres que habían resuelto volver al sepulcro después del sábado, para renovar el precipitado embalsamamiento del cadáver (Lc 23, 50-56; Jn 19, 38-42). Tributados los últimos honores a su buen Maestro, los discípulos salieron del monumento e hicieron rodar hacia la entrada una enorme piedra para impedir el acceso; luego con el corazón destrozado, los ojos anegados en lágrimas y agobiados de dolor, volvieron a la ciudad. María y las santas mujeres tuvieron también que resignarse a dejar el Calvario y se retiraron al cenáculo para pasar allí el día del sábado. Hipocresía, temor y furia de los deicidas Todo parecía terminado. El profeta de Nazaret había muerto en la cruz como un vil esclavo. Los apóstoles, amedrentados, habían desaparecido; algunas mujeres, después de haberle seguido hasta la tumba, regresaban llorosas a su morada. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos triunfaban indudablemente; y sin embargo, cosa admirable, parecían temer aún a ese personaje prodigioso que tantas veces los había aterrorizado con su poder. Aquellas tinieblas esparcidas en la ciudad durante su agonía, el temblor de tierra que acompañó a su muerte, la misteriosa rasgadura del velo del templo, todo se presentaba a su memoria con la lobreguez de un presagio siniestro. Pero lo que particularmente les inquietaba, era que el Crucificado había anunciado que resucitaría tres días después de su muerte. Estos pensamientos les infundieron tal terror que, sin tomar en cuenta el reposo sabático, se presentaron a Pilatos y le dijeron:

“Señor, recordemos que, en vida, este impostor anunció que resucitaría al tercer día después de su muerte. Tened a bien hacer custodiar su sepulcro hasta el fin del día tercero; no sea que sus discípulos roben su cadáver y hagan creer al pueblo que ha resucitado de entre los muertos. Este segundo error sería más pernicioso aún que el primero”. Pilatos odiaba a aquellos hombres, sobre todo después que le habían arrancado una sentencia que su conciencia le reprochaba como un crimen. Les respondió, pues, con desdén: “Guardia tenéis; id y haced vigilar su tumba como lo queráis” (Mt 27, 62-66). Los príncipes de los sacerdotes y los jefes del pueblo se dirigieron al sepulcro donde reposaba el cuerpo de Jesús, pusieron sellos sobre la piedra que cerraba la entrada y colocaron soldados alrededor del monumento para impedir que nadie se aproximara a él. Con esto, se retiraron enteramente tranquilos, pareciéndoles imposible que un muerto tan perfectamente encerrado y custodiado, pudiera escapárseles. Olvidaban que Aquel que, en el huerto de Getsemaní, había hecho caer en tierra a los soldados con solo hacerles pronunciar su nombre, también podría, con un acto de su voluntad, derribarlos de nuevo en el sepulcro. Pero Dios les hacía tomar aquellas ridículas precauciones, a fin de que los mismos judíos se vieran obligados a confesar oficialmente el triunfo del Crucificado. Resurrección de Jesucristo Al predecir su muerte y su muerte de Cruz, Jesús había asimismo anunciado que resucitaría al día tercero. “Destruid este templo —decía a los judíos, hablándoles del templo de su cuerpo— y yo lo reedificaré en tres días”. Más aún: cuando los fariseos le pedían un signo en el cielo para probar su divinidad, el Salvador les respondió que el gran signo de su misión divina sería su resurrección. “Así como Jonás permaneció tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del hombre permanecerá tres días en el seno de la tierra”. He aquí el milagro por excelencia, el milagro que atraerá al mundo a los pies del Hijo de Dios. Jesús lo ha predicho y es necesario que su palabra se cumpla. El cuerpo de guardia, compuesto de dieciséis soldados, custodiaba rigurosamente el cadáver del Crucificado y cada tres horas, cuatro centinelas hacían el relevo de guardia. El Hijo de Dios esperaba en la paz y silencio de la tumba el momento fijado por los decretos eternos. Hacia la aurora del tercer día, su alma vuelta de los limbos, se reunió a su cuerpo y sin ninguna muestra sensible en la colina, el Cristo glorificado salió del sepulcro. Los guardias no se dieron la menor cuenta de que estaban custodiando un sepulcro vacío. Pero he aquí que un momento después, la tierra comienza a temblar reciamente, un ángel desciende del cielo a vista de los soldados sobrecogidos de espanto, hace rodar la piedra que cerraba la entrada de la gruta y con aire de triunfo se sienta sobre ella como sobre su trono. Su rostro centellea como el relámpago, su vestido resplandece como la nieve, sus ojos despiden llamas que deslumbran a los guardias y los derriban por tierra casi muertos de terror. Era el ángel de la resurrección que bajaba del cielo para anunciar a todos que Jesús, el gran Rey, el vencedor de la muerte y del infierno, acababa de salir de la tumba. Confabulación para negar la Resurrección Después de este primer instante de estupor, los guardias, desatinados, huyeron a la ciudad para referir a los príncipes de los sacerdotes los hechos prodigiosos de que habían sido testigos. Desconcertados estos y fuera de sí, se preguntaban cómo podrían ocultar la verdad al pueblo y prevenirlo contra las manifestaciones que sin duda iban a producirse. Convocaron inmediatamente a los ancianos y, con su acuerdo, resolvieron que el mejor partido era corromper a los soldados por medio del dinero. Prometieron a cada uno una cantidad considerable si convencían al pueblo de que, mientras ellos dormían, los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de su Maestro.

Y como los soldados objetasen que si tal especie llegara al conocimiento de Pilatos, les pediría cuenta de su conducta, el Consejo les respondió que él se encargaría de disculparlos ante el gobernador. Disipado el peligro, los soldados recibieron el dinero ofrecido y propalaron entre los judíos la ridícula fábula que se les había enseñado, pero sin conseguir más que la propia infamia y la de aquellos que los habían sobornado, pues era muy fácil responderles: “Si estabais dormidos, como decís, no habéis podido daros cuenta de lo sucedido durante vuestro sueño. ¿Cómo, pues, os atrevéis a asegurar que los discípulos han sustraído el cadáver que custodiabais?”. El día de la resurrección tendrá un nombre particular: se le llamará domingo, día del Señor, día del eterno aleluya, porque en este día la Muerte y la Vida han combatido en gigantesco duelo y el Autor de la Vida ha vencido a la Muerte. El Señor ha resucitado realmente ¡Aleluya! Así cantarán los hijos del reino que Jesús, salido de la tumba, establecerá en el mundo entero, perpetuándolo hasta el fin de los siglos. Un ángel anuncia la Resurrección Desde la aprehensión de su Maestro, los apóstoles creyeron prudente ocultarse. Con excepción de Juan que no abandonó a la Virgen María durante la Pasión, ninguno compareció en el Calvario ni al momento de la sepultura de Jesús. En todo este tiempo se mantuvieron cuidadosamente escondidos de miedo que se les reconociera como cómplices del Crucificado. Muy engañado estaba el Sanhedrín al creerlos capaces de robar el cadáver, cuando ni siquiera se atrevían a presentarse en las calles que conducían al sepulcro. El sábado, cuando la tranquilidad quedó restablecida en la ciudad, entraron uno después de otro en el cenáculo, confundidos y consternados. Todo había concluido para ellos. El pasado les parecía un sueño, el reino futuro como una quimera; Jesús como un misterio impenetrable que los agobiaba y confundía. Su corazón no podía desasirse de un Maestro cuya abnegación e inefable ternura conocían; pero no sabían qué pensar de este taumaturgo impotente contra los judíos, hasta dejarse atar, condenar, crucificar por ellos como un criminal. Desanimados y casi perdida la esperanza, gemían y lloraban mientras que Juan les contaba las tristes escenas del pretorio y del Calvario.

Así transcurrió el sábado, sin que ninguna esperanza viniera a reanimar sus almas abatidas. Comenzaba el día tercero después de la muerte de Jesús y nadie pensaba en la resurrección. El Salvador reposaba en su tumba. En lugar de esperar verle salir de ella, las mujeres se preocupaban de embalsamarle mejor que la víspera. Terminado el sábado, fueron a comprar perfumes para sepultarle con mayor decencia e impedir así una corrupción demasiado rápida. En cuanto a los apóstoles, eran igualmente incrédulos a su resurrección como lo habían sido a su muerte, y todos se encontraban en un estado de marasmo y de olvido, sin esperanza y sin fe, cuando ya el ángel de la resurrección había puesto en fuga a los guardias espantados. Los acontecimientos probaron hasta qué punto el escándalo de la cruz les había hecho incrédulos y desconfiados. Desde la aurora del domingo, tres mujeres, María Magdalena, María de Cleofás y Salomé, salieron de Jerusalén y se encaminaron hacia el Calvario cargadas de sus perfumes y muy preocupadas de saber cómo apartarían la enorme piedra que cerraba la entrada de la gruta. En su ardor impaciente, Magdalena tomó la delantera; pero cual no fue su sorpresa al llegar al sepulcro, viendo la piedra removida y la entrada a la tumba enteramente libre. No se imaginó que Jesús pudiera haber resucitado, sino que habían sustraído el cadáver, y dejando a sus compañeras, corrió al cenáculo para dar parte a los apóstoles de lo ocurrido. “Han robado el cadáver del Maestro, exclamó, y no sabemos a dónde lo han llevado”. Mientras tanto, sus dos compañeras llegadas al sepulcro, penetraron en la bóveda donde había reposado el cuerpo de Jesús. A la derecha, cerca del sarcófago, vieron un ángel cuyo aspecto majestuoso y deslumbrante vestidura, las sobrecogió de terror. El ángel les dijo. “No temáis, se que buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí; ha resucitado como lo había predicho, acercaos y ved el lugar donde le habían puesto. Id, pues, a decir a sus discípulos que Él os precederá en Galilea, en donde lo veréis como os lo ha prometido”. Las dos mujeres temblando de miedo, salieron del sepulcro y huyeron sin decir a nadie una palabra de esta aparición (Mt 28, 1-7). Aparición de Jesús a santa María Magdalena Impresionados Pedro y Juan con el relato de Magdalena, acudieron con ella al sepulcro de Jesús. Juan, más joven y más ágil, llegó el primero; se asomó al interior del monumento, vio los lienzos por tierra, pero no entró. Momentos después, llegó Pedro y penetró hasta la tumba para darse cuenta de lo sucedido. Notó que las fajas estaban dispersas y que el sudario que cubría la cabeza estaba doblado y puesto aparte. Juan entró a su vez al sepulcro, hizo las mismas observaciones y ambos creyeron, como Magdalena, que el cuerpo había sido sustraído. Ni uno ni otro se imaginó que Jesús hubiera resucitado, porque un denso velo, dice el mismo Juan, obscurecía de tal manera su espíritu, que las profecías de la Escritura sobre la muerte y resurrección del Mesías, eran para ellos como si no fuesen. Regresaron al cenáculo, confundidos, sin poder explicarse esta misteriosa desaparición. María Magdalena no pudo resignarse a seguirlos. Sentada cerca del sepulcro, púsose a llorar, preguntándose con ansiedad dónde habían podido ocultar el cuerpo de su Maestro. Con sus ojos inundados de lágrimas, registraba de nuevo el interior del sarcófago, cuando dos ángeles se presentaron a su vista, uno a la cabeza y otro a los pies de la tumba. “Mujer, le dijeron, ¿por qué lloras? —Porque se han llevado a mi Señor, respondió, y no se donde le han puesto”. Al pronunciar estas palabras, oyó un ruido de pasos tras de ella. volvióse prontamente y se encontró en presencia de un desconocido, que le preguntó también: “Mujer ¿por qué lloras y a quién buscas?” Era el divino Resucitado, pero ella no le reconoció. Lo tomó por el hortelano del lugar y, siempre abstraída en su primer pensamiento, respondió: “Señor, si tú lo has tomado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré”. ¿Cómo no abrir los ojos a esta penitente Magdalena, a quien Jesús había visto llorar al pie de la cruz y a quien volvía a encontrar inconsolable cerca de su tumba? Con ese acento divino que penetra hasta lo más íntimo del alma, pronunció él esta simple palabra: “¡María!” Al sonido de esta voz que tantas veces la había conmovido, le reconoció: “¡Mi buen Maestro!”, exclamó transportada de gozo, y en el acto se precipita a sus pies para abrazarlos, como si temiera volver a perder a Aquel que encontraba en ese instante. “No me toques —le dice Jesús—, pues en breve os dejaré para volver a mi Padre. Vete a encontrar a tus hermanos y diles que yo no tardaré en subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (Jn 20, 11-17). Aparición de Jesús a las santas mujeres

Así fue como Jesús apareció primero a Magdalena, para recompensar con este favor incomparable el incomparable amor de la santa penitente. Apareció en seguida al grupo de santas mujeres que no le habían abandonado en sus dolores. Poco después de la partida de Magdalena, Juana, esposa de Cusa y otras mujeres galileas se dirigieron también al sepulcro, creyendo encontrar en él el cuerpo de su Maestro y tributarle los últimos honores. No hallándole, estaban cerca de la tumba entregadas a profunda tristeza, cuando dos ángeles en traje resplandeciente se presentaron a sus miradas. Temerosas, bajaron ellas sus ojos, pero uno de los mensajeros celestes las tranquilizó, diciéndoles: “No busquéis a un vivo entre los muertos. Jesús no está aquí; ha resucitado según su promesa. Acordaos de lo que os decía en Galilea. Es necesario que el hijo del hombre sea entregado a los pecadores; será crucificado, pero resucitará al tercer día” (Lc 24, 1-10). En efecto, con la palabra del ángel, las santas mujeres recordaron perfectamente que Jesús les había predicho su muerte y su resurrección. El ángel añadió: “Volved a Jerusalén y decid a los discípulos y a Pedro, que Jesús ha resucitado y que Él os precederá en Galilea”. Marchaban a toda prisa a anunciar esta gran noticia, cuando de repente un hombre las detuvo: “Mujeres “Ahora no temáis: id a decir a mis hermanos que vengan a Galilea, en donde me verán” (Mt 28, 6-10). Tales son los hechos por los cuales Jesús, desde la aurora del domingo, se manifestó a las santas mujeres elegidas por Él para ser sus mensajeras para con los apóstoles y las testigos de su resurrección. Mas, a fin de que nadie pudiera tachar de credulidad a aquellos que pronto habían de predicar por todo el mundo a Jesús resucitado, Dios permitió que los apóstoles, obstinados en su ceguedad, desechasen tenazmente el testimonio de estas santas mujeres. Magdalena, la primera que volvió del sepulcro, con el corazón desbordado de gozo, exclamó al entrar en el cenáculo: “He visto al Señor”, le he visto con mis ojos y “he aquí lo que me ha encargado deciros”. Pero por más que lo aseguraba y refería los detalles más circunstanciados de la aparición con que Jesús la había favorecido, los apóstoles y discípulos se resistieron a darle crédito. En vano sus compañeras que acababan de recibir el mismo favor, vinieron a afirmar que también habían visto, oído y adorado al Salvador resucitado. Tratáronlas de alucinadas y visionarias. Solo Dios podía sacar a los apóstoles del abismo de desaliento y desconfianza en que la Pasión y la muerte de su Maestro los había sumergido (Mc 16, 9-11). Aparición de Jesús a algunos discípulos En la tarde de este mismo día, dos de estos discípulos incrédulos tomaron el partido de volver a su casa. Siendo partidarios del Crucificado ¿qué podían esperar en Jerusalén sino insultos y persecución? Habitaban en Emmaús, pequeña aldea oculta en las montañas a sesenta estadios de la ciudad santa. Allí encontrarían, a la vez que un refugio, el olvido de sus amargas decepciones.

Caminaban desconsolados y abatidos, conversando naturalmente sobre los tristes acontecimientos de los últimos días, cuando un desconocido que seguía la misma dirección, se acerca a ellos con expresión benévola. Era Jesús, pero con un exterior que no les permitía reconocerle. “¿De qué vais hablando?”, les preguntó. “Me parecéis agobiados bajo el paso de una gran tribulación”. Esta pregunta debió sorprenderles, pues uno de los viajeros llamado Cleofás le respondió: —“¿Tan extraño eres en Jerusalén, que solo tú ignoras lo que allí ha sucedido en estos últimos días? —“¿Y qué ha sucedido?”, replicó el desconocido. —“El fin trágico de Jesús Nazareno, de ese profeta poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Tú sabes, sin duda, cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros ancianos le entregaron a los tribunales, y estos le condenaron a muerte y le crucificaron. Y nosotros ¡ay! esperábamos que él sería el Redentor de Israel”. El desconocido escuchaba con atención y su mirada interrogadora parecía preguntar a los discípulos por qué dejaban de esperar. Cleofás agregó: “Han transcurrido ya tres días después de estos hechos y ¿qué podríamos esperar ahora? Es verdad que esta mañana algunas mujeres nos han referido cosas extrañas, pues yendo al sepulcro de Jesús antes de la aurora, no han encontrado su cuerpo y creen haber visto ángeles que les aseguraron estar vivo. Con eso, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron ser cierto lo que las mujeres habían dicho. El sepulcro estaba realmente vacío, pero a Jesús no le encontraron”. Apenas Cleofás había manifestado sus ideas y sus dudas, cuando el desconocido encarándose con los dos discípulos, les dice con gran animación: “¡Oh, ciegos! ¡qué duro es vuestro corazón y cuán tardíos sois para creer en la palabra de los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria?”. Y comenzando por Moisés, les mostró todas las profecías concernientes al Cristo y les explicó el sentido de las Escrituras, y todo con tanta gracia y autoridad, que arrebató de admiración a los dos incrédulos. Entre tanto, llegaron a Emmaús y el desconocido parecía querer continuar su viaje; pero los discípulos le instaron vivamente a que pasara la noche en su compañía. “Quédate con nosotros —le dijeron— que ya es tarde y el sol se va a poner”. Jesús accedió a sus deseos. Mas, estando juntos a la mesa, tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó a sus compañeros. Al punto abriéronse los ojos de estos y reconocieron al buen Maestro; pero ya Él había desaparecido. Aparición de Jesús a los apóstoles Cuando quedaron solos, Cleofás y su amigo se entregaron a los transportes de una santa alegría. “¿No es verdad —se decían— que nuestro corazón estaba abrasado de un fuego divino mientras él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”.

No esperaron el día siguiente para comunicar la gran noticia a sus hermanos, sino que volviendo en el acto a tomar el camino de la ciudad santa, se trasladaron al cenáculo donde encontraron a los apóstoles con algunos discípulos. Continuaban preocupados de los acontecimientos del día; contaban que además de las apariciones a las santas mujeres, Jesús se había aparecido al apóstol Pedro. Los discípulos de Emmaús refirieron detalladamente lo que les había sucedido en la tarde y cómo habían reconocido al Maestro en la fracción del pan. Estas narraciones conmovían a los incrédulos, pero sin convencerlos (Lc 24, 13-35). A la hora de la comida, los apóstoles se pusieron a la mesa manteniendo las puertas cuidadosamente cerradas, pues temían que los judíos les acusasen de haber robado el cuerpo de Jesús. Pero mientras discutían con ardor los recientes datos que venían a confirmar la verdad de la resurrección, he aquí que, de repente y a pesar de estar cerradas las puertas, Jesús aparece en medio de ellos. “La paz sea con vosotros”, les dice; “no temáis, el que veis soy Yo”. En el primer momento, los apóstoles, confundidos y espantados, no dieron crédito ni a sus ojos ni a sus oídos; le tomaron por un fantasma. Vióse Jesús obligado a llamarlos al convencimiento de la realidad. “¿Por qué, les dijo, os turbáis y dais entrada en vuestro espíritu a vanos pensamientos? Ved mis pies y manos, tocadlos y os convenceréis de que es vuestro Maestro el que os habla. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo”. Y mientras les hablaba, les mostraba sus manos y sus pies, y la llaga de su costado. Y cómo a pesar del exceso de su gozo, parecían dudar todavía, agregó: “¿Tenéis algo que comer?”. Le ofrecieron un pedazo de pescado frito y un panal de miel. Jesús comió delante de ellos y les distribuyó el sobrante de su comida (Lc 24, 36-43). Jesús revela la misión de los apóstoles Entonces todas las dudas se desvanecieron: los apóstoles cayeron a los pies del Maestro, entregándose a manifestaciones de alegría y de amor imposibles de describir. Aprovechó Jesús la ocasión para reprocharles dulcemente la obstinada incredulidad que les había impedido creer a los primeros testigos de la resurrección. Luego, volviendo sobre los sucesos de la Pasión tan mal comprendidos por ellos, les recordó sus divinas enseñanzas:

“Cuando estaba con vosotros ¿no os decía que debía cumplirse todo lo que acerca de mí está escrito en los libros de Moisés, en los profetas y en los salmos, y que por consiguiente, era necesario que el Cristo sufriera y resucitara al tercer día después de su muerte, a fin de que la penitencia y remisión de los pecados fueran predicadas en su nombre a todas las naciones comenzando por Jerusalén? Vosotros mismos sois testigos de estas grandes cosas” (Lc 24, 44-48). Y no solo debían ser los testigos del Cristo, sino también los depositarios de su poder, encargados de distribuir a las almas las gracias merecidas por su muerte. Ya en aquel mismo cenáculo les había constituido sacerdotes y dispensadores de su sacramento de amor; ahora, después de haber ofrecido su sangre por la remisión de los pecados, va a hacer de ellos ministros del Sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Mientras conversaba con ellos, tomó de repente una actitud grave y solemne, y con un tono lleno de majestad les dijo de nuevo: “La paz sea con vosotros. Así como mi Padre me ha enviado, así Yo os envío a vosotros”. Luego dirigió el aliento hacia ellos, diciendo: “Recibid el Espíritu Santo. Quedarán perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis y quedarán retenidos los de aquellos a quienes vosotros se los retuviereis”. Habiendo comunicado a los apóstoles el divino poder de lavar las almas en su sangre preciosa, desapareció, dejándolos a todos en una santa alegría (Jn 20, 21-23). Incredulidad de Santo Tomás: Ver para creer Pero Tomás, uno de los doce, no estaba con sus compañeros cuando Jesús se dignó manifestárseles. Apenas hubo entrado, todos se apresuraron a decirle: “Hemos visto al Señor”. Más incrédulo que los otros, Tomás respondió que, tratándose de un hecho de tal naturaleza, él no aceptaría otro testimonio que el de sus sentidos: “Si yo no viese en sus manos la impresión de los clavos; si no pusiere mi dedo en sus llagas y mi mano en la abertura de su costado, no creeré”. Tal fue la declaración del apóstol y, a pesar de todos sus hermanos, persistió en su incredulidad. Ocho días después, los discípulos se encontraban de nuevo reunidos en el cenáculo y Tomás con ellos. De improviso, estando las puertas cerradas, apareció Jesús otra vez en medio de la reunión. “La paz sea con vosotros”, les dijo, y dirigiéndose al incrédulo, le apostrofó en estos términos: “Tomás, mira mis manos y pon aquí tu dedo; trae tu mano y ponla en la llaga de mi costado. Y ahora no seas más incrédulo, sino hombre de fe”. Vencido por la evidencia, Tomás exclamó: “¡Señor mío y Dios mío!”, y cayó a los pies de Jesús arrebatado de gozo y de amor. Jesús le replicó: “Tomás, tú has creído porque has visto: ¡felices los que creyeren sin haber visto!” (Jn 20, 24-29). No se podía llevar más lejos la incredulidad de lo que lo hicieron los apóstoles. Tratándose del hecho capital de la resurrección, tantas veces predicho y que por consiguiente debían ellos esperar, rehusaron creer al testimonio de los ángeles, al testimonio de Magdalena, de las santas mujeres, de los dos discípulos que acababan de ver a Jesús resucitado y de conversar con él, y hasta al testimonio de sus propios ojos. Solo después de haberlo tocado y visto comer, cayeron convencidos a sus pies; y aun entonces, cuando todos los testigos oculares, apóstoles y discípulos, refieren a Tomás que han visto y oído a Jesús resucitado, y que acaba de comer con ellos, este apóstol declara que no lo creerá jamás a menos que él mismo ponga su dedo en las llagas de sus manos y en la abertura de su costado. Y Jesús se presta a estas exigencias, y Tomás pone su mano en las llagas de Jesús en presencia de todos sus hermanos y cae de rodillas a su vez, exclamando: “Dios mío y Señor mío”. Evidentemente, Jesús permitió esta ciega e inexplicable incredulidad, porque quería hacer de sus apóstoles testigos irrecusables de su resurrección. Cuando vayan a través del mundo a predicar a Jesús resucitado, nadie podrá tachar de credulidad a estos hombres que se mostraron incrédulos hasta la sinrazón; ni acusar de impostura a unos apóstoles que, después de haber abandonado al Maestro en el momento de su Pasión, se dejan en seguida degollar para dar testimonio de su triunfo sobre la muerte.

Avanzan los estandartes del Rey La vida de los hombres y su acción en el mundo terminan con su muerte; en Jesús, al contrario, su reinado comienza en los momentos en que da su vida por la salvación del linaje humano. En aquel día, su Padre lo invistió de la realeza sobre la raza de Adán arrancada por él a la muerte y al infierno. He aquí por qué la cruz, instrumento de su victoria, será en todos los tiempos estandarte de su soberanía Ahora bien, al salir de la tumba el día de Pascua, solo tenía para fundar su reino una alma, la única que no había naufragado en la tormenta de su Pasión. Era su Madre, la Madre de los Dolores. María al pie de la cruz, vio morir a su hijo, pero su fe no sufrió la menor mengua. Jamás olvidó que su hijo y su Dios resucitaría al tercer día como Él lo había anunciado. Por esta razón, al relatar las diversas apariciones de Jesús a los apóstoles incrédulos, el Evangelio no menciona las que hizo a su Madre, seguramente para no dar lugar a creer que se le apareciera como a los apóstoles con el objeto de reanimar su fe. Hubo pues un día, el sábado, víspera de la resurrección, en el cual solamente María constituía la Iglesia naciente. Al lado del nuevo Adán, la nueva Eva, la Madre de los creyentes. Ocho días bastaron al Rey Jesús para reconquistar a sus apóstoles, a las santas mujeres y a gran número de discípulos que, habiéndole visto con sus propios ojos, se adhirieron a Él de todo corazón y llegaron a ser fervorosos heraldos de su resurrección. Durante esta primera semana, la Iglesia toda no tenía más punto de reunión que el cenáculo. Para ensancharla, era preciso salir de Jerusalén, en donde solo podían reunirse a puertas cerradas para no excitar el furor de los judíos. Apenas pasaron las fiestas pascuales, los apóstoles, cumpliendo las órdenes de Jesús, volvieron a tomar el camino de Galilea. Allí, en aquel país tan querido para su corazón, era donde quería pasar los cuarenta días que aún debía permanecer en la tierra para consolar a los suyos, fortificarlos y darles sus últimas instrucciones acerca del reino de Dios. La pesca milagrosa en Galilea Esperando que el Maestro se dignara manifestarse de nuevo, los apóstoles volvieron a sus ocupaciones ordinarias. Una tarde, siete de entre ellos, Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y dos más, se encontraban en las riberas del lago. La hora era propicia, el mar favorable. Pedro dijo a sus compañeros: —“Voy a pescar”. —“Nosotros vamos contigo”, le respondieron. Subieron a una barca y botaron sus redes; pero con tan mal éxito, que nada cogieron en toda la noche. Al venir el día, divisaron en la playa a un hombre que parecía mirarlos con marcado interés. Era Jesús; mas ellos no le reconocieron. —“Muchachos —les gritó en tono familiar—, ¿habéis pescado algo?”. —“No”, le respondieron. —“Botad la red a la derecha de la barca y encontraréis”, replicó el desconocido. Obedecieron, al ver la seguridad del que les hablaba y, en efecto, la red se llenó con tan gran número de peces, que apenas podían recogerla. Viendo aquella pesca realmente milagrosa, el corazón de Juan adivinó la presencia del buen Maestro. “Es el Señor”, dijo a Pedro. Este, pronto como el relámpago, se cubrió con su túnica y se echó al mar para llegar presto cerca de Jesús. Los otros viraron a tierra que distaba unos doscientos codos, remolcando la red llena de peces. Llegados a la orilla, vieron carbones encendidos, sobre ellos un pez y a su lado algunos panes. Jesús les invitó a participar de la comida que había preparado: —“Traed algunos peces de los que habéis cogido”. Corrió Pedro a la barca y sacando la red a tierra, encontraron en ella ciento cincuenta y tres grandes peces y a pesar de aquel enorme peso, ninguna malla de la red estaba rota. Entonces Jesús les dijo: —“Acercaos ahora y comed”. San Pedro es elegido Vicario de Cristo en la tierra Colocáronse en torno suyo. Como en otras ocasiones, el buen Maestro tomó el pan y se los distribuyó, lo mismo que el pescado. Pero no se dejaba ver ya la dulce familiaridad del tiempo pasado. En presencia del divino resucitado, los apóstoles temerosos guardaban silencio y no se atrevían a hacerle la menor pregunta. Esperaron que Él se dignase tomar la palabra y les intimase su voluntad (Jn 21, 1-14). Ya que por dos veces había patentizado entre ellos la verdad de su resurrección; el fin de esta tercera aparición era recordarles la gran misión confiada a su abnegado celo y sobre todo, indicar a Pedro designado ya jefe de su Iglesia, cuáles eran los deberes que le imponía su autoridad soberana. Terminada la comida, dirigiéndose a este último, le hizo esta pregunta: —“Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que estos?”. Pedro comprendió la dolorosa alusión. Había él asegurado que permanecería fiel aunque todos sus compañeros abandonaran al Maestro y Jesús le pedía cuenta de esa palabra jactanciosa tan pronto desmentida por su triple negación. Profundamente humillado, respondió sencillamente: —“Sí, Señor; tú sabes que te amo”. —“Apacienta mis corderos”, le dice Jesús. Luego, como si temiera no haber sondeado bastante el corazón del apóstol antes de confiarle el cargo de pastor, le preguntó por segunda vez: —“Simón, hijo de Jonás ¿me amas?”. No le preguntaba ya si le amaba más que los otros, sino si le amaba realmente. Al pensar que Jesús parecía dudar de su amor, Pedro se humilló más profundamente aún e invocó el testimonio de Aquel que lee en el fondo de los corazones. —“Sí, Señor —le responde—, tú sabes que te amo”. —“Apacienta mis corderos”, le dice Jesús. No obstante, las miradas del Salvador estaban siempre fijas en el apóstol y por tercera vez le interpeló solemnemente: —“Simón, hijo de Jonás ¿me amas de corazón?”. Esta vez, la confusión se convirtió en tristeza. Pedro pareció pedir gracia. —“Señor, tú lo sabes todo, tú conoces bien cuánto te amo”. —“¡Apacienta mis ovejas!”, le dice Jesús. A esta última palabra, comprendió Pedro que Jesús había querido hacerle expiar su triple negación con una triple protesta de su amor. Y a medida que estas protestas salían de su corazón más humildes y ardientes, el divino Pastor colocaba bajo su cayado los corderitos, los corderos y las ovejas, es decir, todo su rebaño. Pedro quedaba, pues, constituido fundamento visible del nuevo reino, Pastor universal, Vicario de Cristo en la tierra, tal como él se lo había dicho en Cesárea de Filipo. Ansiaba Pedro por repetir y más que nunca en aquella ocasión, que estaba pronto a todos los trabajos y sacrificios por la gloria de su Maestro y la salvación del rebaño que se dignaba confiarle. Pero Jesús no le dio tiempo. Anticipándose a la manifestación de sus pensamientos, le dijo:

—“Pedro, en verdad te digo, que cuando eras joven, te ceñías por ti mismo e ibas a donde querías. Mas, cuando seas viejo, extenderás tus brazos, otro te ceñirá y te conducirá a donde no quisieras ir”. Era el anuncio de su martirio. Pedro pudo ver con anticipación las cadenas que debían cargarle, los verdugos llevándole al suplicio y sus brazos extendidos sobre la cruz. Jesús le dijo entonces: “¡Sígueme!”. Y Pedro se lanzó en pos de su Maestro, decidido a sufrirlo todo por él. El apóstol Juan, el discípulo privilegiado de Jesús, el compañero inseparable de Pedro, les seguía a cierta distancia. Quiso saber Pedro si su amigo participaría de las pruebas que Jesús acababa de hacerle vislumbrar. —“Y este”, dijo, señalando a Juan, “¿qué suerte correrá?” Jesús le dio esta misteriosa respuesta: —“Si yo quiero que permanezca en la tierra hasta mi venida ¿a ti qué te importa? Por lo que hace a ti, sígueme”. Por estas palabras, se difundió entre los discípulos el rumor de que Juan no moriría y que sería arrebatado al Cielo. Pero, Jesús había dicho simplemente que Juan no moriría antes de ver al Hijo del hombre manifestar su poder con el castigo de la ciudad deicida. Pedro moriría de muerte violenta a ejemplo de Jesús, pero Juan quedaría en el mundo hasta el día en que la muerte, por orden del Maestro, rompiera el hilo de su existencia (Jn 21, 15-23). Misión de expandir la Iglesia por el mundo entero Tales fueron las particularidades que señalaron la aparición de Jesús en la riberas del lago de Galilea. Muchas veces, durante esos cuarenta días, se apareció también, ya a los apóstoles reunidos, ya a alguno de ellos en particular. Santiago el Menor, su pariente, gozó de tan insigne favor (1 Cor 15, 7). Estas manifestaciones convencieron a los antiguos discípulos de que Jesús había resucitado realmente como lo había predicho y así el número de creyentes aumentaba de día en día. Antes de dejar la tierra, ordenó Jesús a los apóstoles reunirlos a todos en un monte vecino desde cuya cima y en presencia de su Iglesia naciente, conferiría a los doce elegidos la misión de propagar y gobernar el reino de Dios. En el día convenido, los apóstoles se dirigieron al monte designado, seguidos de más de quinientos discípulos (1 Cor 15, 6) venidos de Galilea y de Jerusalén. La Iglesia que pocos días antes cabía toda en el cenáculo, cubría ya toda la planicie de la montaña. De repente, apareció Jesús en medio de la asamblea y todos, cayendo de rodillas ante Él, le adoraron como a su Dios y Salvador. Algunos, sin embargo, no podían creer a sus ojos, preguntándose si no estarían delante de un espíritu o de un fantasma; pero Jesús disipó bien pronto todas las dudas. Con la autoridad y majestad de un Dios, tomó la palabra en medio de la multitud silenciosa y extasiada. Dirigiéndose a los apóstoles y a todos los que debían trabajar con ellos en la propagación de su reino, dijo: —“Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Instruid a todas las naciones; bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a observar los mandamientos que os he dado. El que creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el que no creyere, se condenará” (Mc 16, 15-16; Mt 28, 18-20).

Y al enviar a sus representantes para que llevaran a todos los pueblos su Evangelio, su bautismo, sus mandamientos, les confirió, con el don de milagros, el signo auténtico de su divina misión: —“Los que creyeren en mí —les dijo—, arrojarán en mi nombre a los demonios; hablarán lenguas desconocidas y no les dañará ni el veneno de las serpientes, ni bebida alguna mortífera; pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán” (Mc 16, 17-18). Armados de estos prodigiosos poderes, los apóstoles convertirán a los hombres de buena voluntad; pero ¿quién los defenderá contra los malvados y sectarios, contra los judíos y los romanos dispuestos a tratarlos como trataron a su Maestro? —“No temáis” —exclamó Jesús al terminar su discurso—, “yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos” (Mt 28, 20). Y después de tan solemne promesa, desapareció dejando a los apóstoles y a los discípulos llenos de confianza en el triunfo de su maestro. ¿Quién podría, en efecto, vencer a Aquel que había vencido a la muerte?

Notas.- 1. Las cinco últimas estaciones del Via Crucis: el despojo de las vestiduras, la crucifixión, el levantamiento de la cruz, la piedra de la unción o preparación del cuerpo para la sepultura y el sepulcro están dentro de la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. 2. Todo el mundo conoce el dilema que san Agustín planteó a aquellos desgraciados guardias: “Si estaban dormidos, ¿cómo saben que el cadáver fue robado? Si no estaban dormidos, ¿por qué dejaron que lo robaran?”.

|

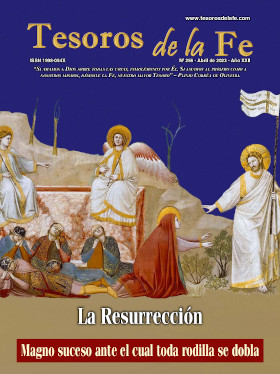

La Resurrección Magno suceso ante el cual toda rodilla se dobla |

|

Cuaresma: tiempo penitencial Si la Semana Santa representa hoy en día poco más que un largo feriado en el calendario, es porque también la Cuaresma perdió su sentido. La idea de que el hombre debe apaciguar a la divinidad ofendida por sus crímenes, sometiendo su cuerpo a la expiación... |

|

El Cruzado del Siglo Veinte Plinio Corrêa de Oliveira Del 11 al 14 de diciembre pasado, tuvieron lugar en la ciudad de São Paulo diversos actos conmemorativos por el centenario de su nacimiento. Como una muestra elocuente de ello, transcribimos la brillante intervención del Prof. Roberto de Mattei durante la sesión solemne de clausura en el Hotel Renaissance, que reunió a más de 600 discípulos, admiradores, amigos y simpatizantes del gran líder católico... |

|

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz El nacimiento del Niño Dios pone de manifiesto ante nuestros ojos el hecho de la Encarnación... |

|

El auténtico pueblo ruso antes de 1917 El pueblo ruso quedó sometido al yugo comunista durante 70 años. Y la tiranía fue tal, que se podría decir —con excepciones, claro está— que la mentalidad auténtica de aquel pueblo fue aniquilada. ¡Lo cual es catastrófico para un país!... |

|

Juicio y condenación de Jesucristo, una farsa sórdida y grotesca El recinto en que Jesús acababa de penetrar se llamaba Getsemaní, nombre que significa lagar del aceite, porque era el lugar en donde se aprensaban las aceitunas que se cosechaban con abundancia en aquel Monte de los Olivos... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino