P. Thomas de Saint Laurent Cuando la Virgen María alcanzó la edad de tres años, sus piadosos padres cumplieron su promesa. A pesar de la inmensa tristeza que les debía causar la privación de la hijita tan graciosa, tan afectuosa y tan dulce, la condujeron a Jerusalén. La Inmaculada, que tuvo el uso de razón desde el primer instante de su ser, comprendía el alcance de ese acto. Ella, que ya se había consagrado enteramente al Señor, de nuevo se ofreció plenamente a Él en ese día, con todo el ímpetu de su voluntad y de su amor. El fervor no le impidió sentir vivamente la amargura de su sacrificio. Cuanto más las almas se unen a Dios, tanto más se vuelven amorosas y buenas: el Corazón afectuoso de María se dilaceró en el momento de dejar a sus padres. Pero en esa edad tan tierna, Ella subió sin flaqueza las anchas escalinatas del Templo y desapareció en la Casa de Dios. La humildad de María En el Templo de Jerusalén, sin embargo, Ella no conocía todas sus grandezas. Parece dudoso que haya sabido del privilegio único de su Inmaculada Concepción. En todo caso, ignoraba que el Hijo de Dios la había escogido desde toda la eternidad para tomar un cuerpo en su seno. Después de Nuestro Señor, nadie comprendió tan profundamente como María la inmensidad del Altísimo y la nada de la criatura. Ella sabía que por la naturaleza humana no era nada. Atribuía únicamente a Dios las virtudes que le ornaban el corazón; no se atribuía a sí misma ningún mérito, y en la presencia del Padre celestial se sumergía en un abismo inconmensurable de humildad. Si la Inmaculada agradó al Altísimo por la pureza sin mancha, dice san Bernardo, fue por su humildad que se convirtió en la Madre de Dios. Conclusión práctica

Este estudio no debe permanecer en las esferas estériles de la especulación: es preciso sacar de él conclusiones prácticas. Hablemos con franqueza brutal, con despiadada crueldad. Que la Santísima Virgen, tan humilde y tan dulce, se digne dictarme palabras justas y saludables. Todo ser humano es naturalmente vanidoso. Pero existe un orgullo más sutil, más peligroso y más difícil de curar que todos los otros: es el orgullo de las almas piadosas. En el Templo, María no se detenía con complacencia en los favores maravillosos con que el Cielo la había colmado. Ciertas personas devotas pierden tiempo considerable en analizar minuciosamente los propios progresos en la virtud. Si por casualidad experimentan en la oración alguna dulzura de sentimiento, se sienten embargadas de alegría. Inmediatamente se consideran privilegiadas. Sin embargo, esas insignificantes dulzuras provienen frecuentemente de una disposición puramente natural. En el Templo, la Virgen María no se prefería a nadie. Ciertas almas piadosas juzgan al prójimo con extrema severidad. Examen de conciencia Examinemos seriamente nuestras conciencias. Si en ellas descubrimos alguna complacencia con nosotros mismos, si no nos consideramos como pura nada, no dudemos de que nos estamos arrastrando lamentablemente en los grados más ínfimos de la mediocridad. Se diría que Dios no puede derramar sus dones en un corazón orgulloso. Cuando encuentra un alma llena de sí misma, o la deja vegetar, o emplea el único medio de curarla: permite que caiga en faltas, a veces considerables, para abrirle los ojos y hacerle tomar conciencia de la propia miseria. San Pedro se consideraba superior a sus hermanos en el apostolado. “Aunque todos caigan por tu causa, Señor —decía él— yo jamás caeré. Yo os seguiré hasta la muerte”(Mt 26, 33). En vano el Maestro le recuerda su debilidad. Pedro se obstina: “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré” (Mt 26, 35). ¡Pobre San Pedro! Aprendió de manera terrible la virtud tan necesaria de la humildad. Desprecio por uno mismo Si quieren progresar seriamente en el camino de la perfección, supliquen a la Reina del Cielo que les inspire desprecio por sí mismos. No se juzguen superiores a nadie. Y recuerden la palabra que Nuestro Señor dirigió a los fariseos, tan orgullosos de su propia apariencia exterior. Esta palabra no me atrevería a repetirla si el propio Maestro no la hubiera pronunciado: “Hay —les dijo a estos orgullosos— almas pecadoras a las que despreciáis; pero como estas almas reconocen la profundidad de su degradación, mi gracia podrá tocarlas un día. Ellas les ‘precederán en el reino de los Cielos’ (Mt 21, 31)”. Los grandes designios de la misericordia Muchos años habían transcurrido desde su entrada en el Templo. María se manifestaba ahora en la plenitud de su hermosura física y en el esplendor más radiante de su incomparable virtud. Estaba madura para los grandes designios de la misericordia. Pronto iría a brillar sobre su frente la aureola de la maternidad divina. Pidamos a la Santísima Virgen que se convierta no solamente en nuestro modelo, sino también en nuestra guía en las vías de la perfección. Bajo su dirección no tendremos que temer ni ilusiones ni peligros. Ella nos conducirá por los caminos más seguros y más rápidos; y en nuestros corazones moldeados por sus manos maternales, colocará a su Divino Hijo. La Anunciación El Verbo Eterno, que por amor a nosotros quería encarnarse en las castas entrañas de María, dispuso maravillosamente las cosas para la realización de sus grandes designios. Cuando Nuestra Señora terminó su educación en el Templo, desposó a un pobre artesano. Como Ella, san José pertenecía a la estirpe real de David, decaída de su antiguo esplendor; como Ella, había consagrado a Dios la virginidad; como Ella, deseaba ardientemente ver con sus propios ojos al Mesías prometido, la salvación de Israel. Ni uno ni otro sospechaban, sin embargo, qué bendiciones el Señor iba a derramar sobre su humilde hogar. Los jóvenes esposos vivían hacía algún tiempo en la pequeña casa de Nazaret, cuando tuvo lugar, con una simplicidad toda divina, la escena de la Anunciación. La más gloriosa de las embajadas

En la blanca casa de Nazaret, sobre la cual se concentraba la atención de los espíritus bienaventurados, reinaba una paz profunda. José reposaba, sin duda, de la dura jornada. En la pieza vecina, la Virgen rezaba. El ángel se le apareció bajo forma visible. Inclinándose respetuosamente ante su Reina, con el semblante iluminado por un gozo sobrenatural, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28). Viendo a la más incomparablemente perfecta de las criaturas tener de sí misma sentimientos tan humildes, el embajador celestial quedó arrebatado de admiración. “No temas, María —le dice a la Virgen trémula—, porque has encontrado gracia ante Dios” (Lc 1, 30). Después, lentamente, majestuosamente, le transmitió en nombre del Eterno el sublime mensaje: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lc 1, 31-33). ¿Cómo se cumplieron estas predicciones? Estas palabras eran muy claras como para que pudiesen dejar la menor duda en el espíritu de la Inmaculada. Ella comprendió de inmediato el honor incomparable que le estaba reservado. Parece, por lo demás, que no experimentó ninguna vacilación acerca de la propia virginidad, como se ha repetido con tanta frecuencia. Sería hacer injuria gratuita a sus luces suponer en Ella una tal ignorancia. María conocía la profecía de Isaías; sabía que el Enmanuel, “Dios con nosotros”, debía nacer de una Virgen. Quiso simplemente saber cómo era que Dios, rico en milagros, realizaría ese prodigio. “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” (Lc 1, 34). “El Espíritu Santo vendrá sobre ti —le respondió Gabriel— y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible” (Lc 1, 35–37). Para dar el consentimiento que el ángel esperaba en nombre del Espíritu Santo, tuvo una de esas palabras sublimes que solo el genio de la humildad puede encontrar. Empleó la más modesta y más simple fórmula, aquella en la que su personalidad quedaba más completamente eclipsada: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). San Gabriel se postra ante María La Encarnación acababa de realizarse. Nuestra Señora permanecía aún arrebatada y en éxtasis. Todos los teólogos admiten que Dios la elevó, en ese instante tres veces santo, a la más sublime contemplación que pueda alcanzar sobre la tierra una pura criatura. Tal vez el Altísimo hasta le haya concedido, por algunos momentos, la visión beatífica. En ese momento el arcángel Gabriel había cumplido su misión. Al llegar se inclinó respetuosamente delante de la Reina del Cielo; al partir, se postró con el rostro en tierra. María no estaba más sola: al Niño que portaba en el seno le eran debidos en rigor de justicia los honores de la adoración. El ángel adoró al Dios hecho hombre y retornó a los Cielos.

|

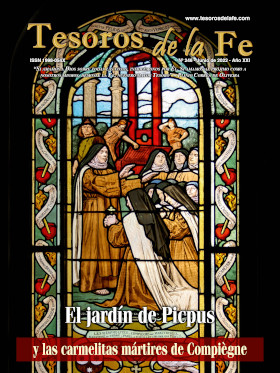

El jardín de Picpus y las carmelitas mártires de Compiègne |

|

Conclusión: “¡Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará!” bien algunos de los castigos anunciados en Fátima ya se han cumplido, otros aún están por venir. Sin embargo, por dolorosa y sombría que sea dicha perspectiva, no debe desanimarnos, ya que también estamos animados por la confianza en la victoria... |

|

Las criaturas son vestigios y representaciones que nos ayudan a ver a Dios Todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios Eterno el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pintura de aquel primer Principio... |

|

Dios sabe lo que nos conviene La confianza no nos dispensa de la oración. En las necesidades temporales no basta esperar los socorros de Dios, es menester además pedírselos. Jesucristo nos dejó en el Padrenuestro el modelo perfecto de la oración; ahí Él nos hace pedir “nuestro pan de cada día”: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie... |

|

Aux jardins de Monsieur Le Nôtre “En los jardines del Señor Le Nôtre”, tal es el título de las celebraciones con las que Francia conmemoró recientemente los 400 años del nacimiento del mayor jardinero de todos los tiempos: André Le Nôtre (1613-1700)... |

|

El Sol, espejo de Dios Compuesto por una masa de gases en fricción, que generan altísimas temperaturas, no tiene pensamiento, ni conocimiento, ni plan. Arde sin cesar, pero es indiferente a todo y continúa su ciclo... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino